Nos

Actions

et le bilan 2020

Dans un monde changeant (sécheresse, augmentation de la population, évolution de la demande des entreprises, etc.), la SWDE adapte son réseau pour garantir l’accès à une eau de qualité à un maximum de citoyens 12 mois sur 12. La SWDE poursuit la mise en œuvre de l’interconnexion des réseaux de l’ensemble du territoire wallon avec les sites présentant les plus grandes capacités de production.

2

Sécuriser

l’approvisionnement en eau

L'état de la ressource en eau

Le Schéma régional des ressources en eau

L’état

de la ressource en eau

Le bilan climatologique

La tendance s’est ensuite doucement inversée à la fin de l’été, marqué par un mois de septembre pluvieux (101,8 mm versus 68,9 mm). Mais l’automne 2020 s’est lui aussi avéré très chaud, avec des précipitations normales en octobre et décembre mais déficitaires en novembre. La situation, quoiqu’améliorée par les pluies hivernales, n’a pas permis d’endiguer le manque général en eau. Toutefois, les conséquences restent moins alarmantes qu’en 2018 (pluies totales de 650 mm).

12,2°C

Température moyenne en 2020

(pour une normale de 10,3°C)

182

Nombre de jours de précipitations

(pour une normale de 198,7 jours)

731,9 mm

Total des précipitations

(pour une normale de 852,4 mm)

La ressource

Les eaux de surface prélevées par la SWDE proviennent essentiellement des quatre grands barrages-réservoirs de Wallonie :

➔ le barrage de la Gileppe (à Verviers)

➔ le barrage de la Vesdre (à Eupen)

➔ le barrage de Nisramont (à Houffalize et la Roche-en-Ardenne)

➔ le barrage du Ry de Rome (à Couvin)

En outre, soucieuse d’une utilisation raisonnée du potentiel disponible, la SWDE travaille en synergie avec les carriers pour valoriser les eaux d’exhaure. Celles-ci représentent 20% de l’eau produite. Exploiter l’eau des carrières concilie le maintien d’une activité économique avec les nécessités d’une gestion durable de la ressource. La SWDE exploite l’eau d’exhaure de carrières situées à :

➔ Ecaussinnes

➔ Florennes

➔ Gaurain-Ramecroix

➔ Soignies

➔ Yves-Gomezée

La recharge des nappes et des barrages

Évolution des niveaux piézométriques

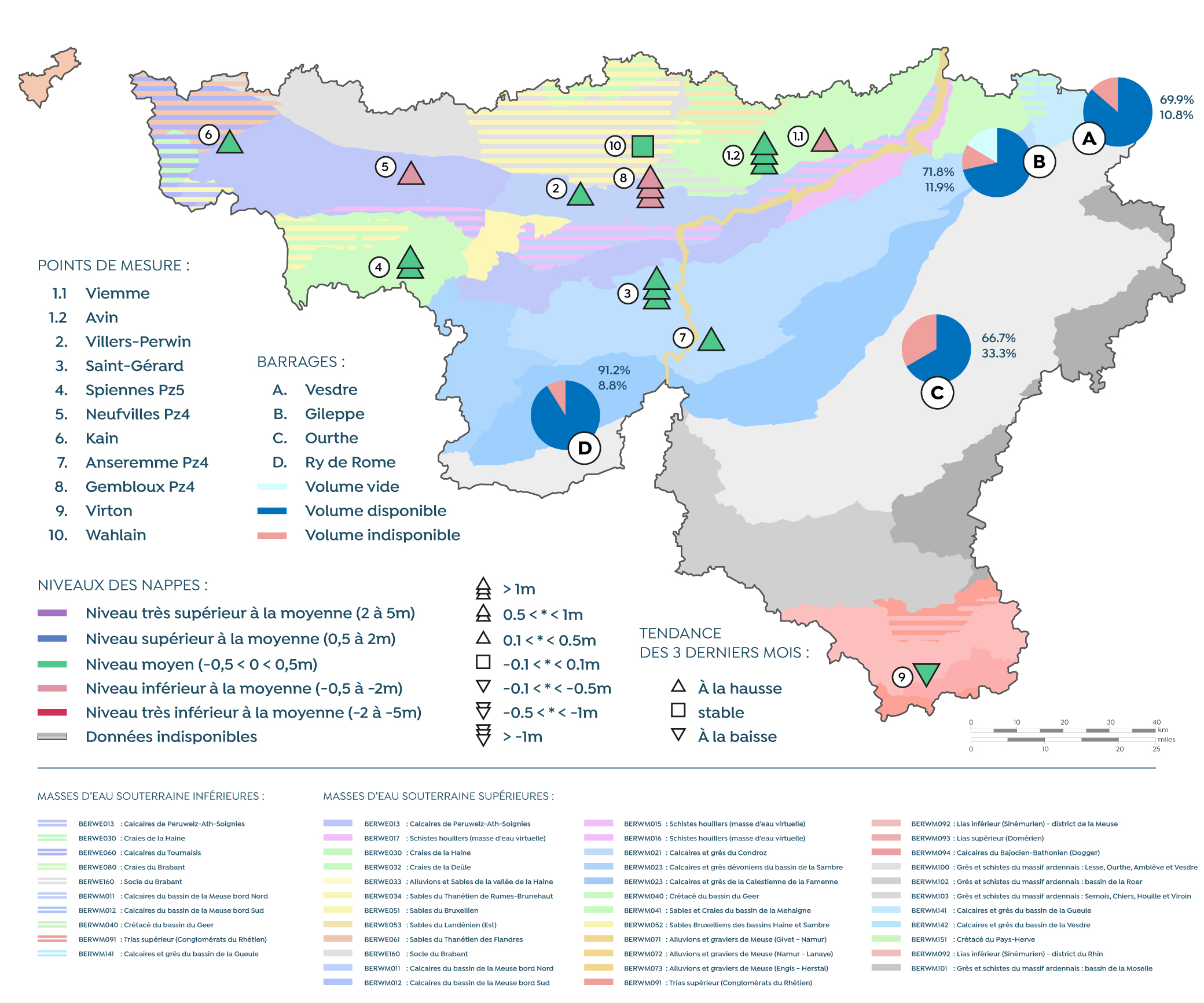

Globalement, la diminution des niveaux des nappes, entamée depuis le début de la sécheresse, s’est poursuivie en automne, sans que les précipitations n’engendrent de recharge perceptible. Les précipitations du mois de décembre ont commencé à inverser les tendances, entre autres dans les calcaires du sud du Condroz (station 7 dans le schéma), dans les craies du bassin de la Haine (4), dans les sables bruxelliens (10) et dans les grès du Luxembourg (9), où les niveaux redeviennent saisonniers.

Quoique toujours sous les normes saisonnières, les niveaux piézométriques dans les calcaires du bord nord de la Meuse (stations 2 et 8) et ceux de Péruwelz-Ath-Soignies (5) sont également remontés de plus d’un demi mètre depuis le début de l’automne.

Par contre, les niveaux piézométriques des nappes dans les craies du bassin de la Burdinale-Mehaigne (1.2) et du bassin de Geer (1.1), demeurent fortement sous les normes saisonnières, avec des rabattements enregistrés de plus de 2 mètres, tout comme dans les calcaires du nord du Condroz (3)

État des nappes souterraines et des barrages en Wallonie (mars 2021)

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Barrages

Les barrages sont définis par une contenance maximale ou capacité totale. Le volume d’eau disponible est le volume d’eau actuel du barrage auquel on retire le volume d’eau indisponible – à savoir ce qui ne peut être exploité – afin de tenir compte des facteurs écologiques, logistiques (position des crépines des pompes) et de l’envasement du fond du lac.

Les pourcentages d’eau disponible et indisponible par rapport à la capacité totale sont représentés sur la carte de disponibilité de la ressource.

Les barrages de la SWDE |

15 décembre 2019 |

15 décembre 2020 |

||||

| Volume disponible (m3) | % | Volume disponible (m3) | % | |||

Vesdre |

18.609.590 | 74,4 | 13.161.556 | 52,6 | ↓ | |

Gileppe |

16.722.166 | 64,3 | 11.734.565 | 45,1 | ↓ | |

Ourthe |

2.000.000 | 66,7 | 2.000.000 | 66,7 | ⟷ | |

Ry de Rome |

2.005.500 | 91,2 | 1.688.790 | 76,8 | ↓ | |

En ce qui concerne les eaux de surface, les volumes disponibles aux barrages de l’Est, qui diminuaient depuis le printemps, augmentent à nouveau depuis le mois d’octobre. La tendance est donc similaire à l’année passée. Les volumes bien inférieurs (déficit de 5 millions de m3) cette année par rapport à ceux de décembre 2019 résultent d’un facteur anthropique (régulation des débits entrant et sortant pour maintenir le débit du cours d’eau).

Quant au volume disponible au Ry de Rome, alors qu’il était rempli à son potentiel maximal fin 2019, il remonte progressivement depuis la sortie de l’été pour atteindre les trois-quarts de sa capacité.

Les précipitations enregistrées fin 2020 sur l’ensemble du territoire wallon indiquent une fin d’année pluvieuse, voire neigeuse sur les hauteurs, ce qui a permis de commencer 2021 avec les réservoirs-barrages remplis pratiquement au maximum de leur capacité et la poursuite de la remontée des niveaux piézométriques des nappes aquifères.

Les barrages de la SWDE |

15 décembre 2019 |

||

| Volume disponible (m3) | % | ||

Vesdre |

18.609.590 | 74,4 | |

Gileppe |

16.722.166 | 64,3 | |

Ourthe |

2.000.000 | 66,7 | |

Ry de Rome |

2.005.500 | 91,2 | |

Les barrages de la SWDE |

15 décembre 2020 |

|||

| Volume disponible (m3) | % | |||

Vesdre |

13.161.556 | 52,6 | ↓ | |

Gileppe |

11.734.565 | 45,1 | ↓ | |

Ourthe |

2.000.000 | 66,7 | ⟷ | |

Ry de Rome |

1.688.790 | 76,8 | ↓ | |

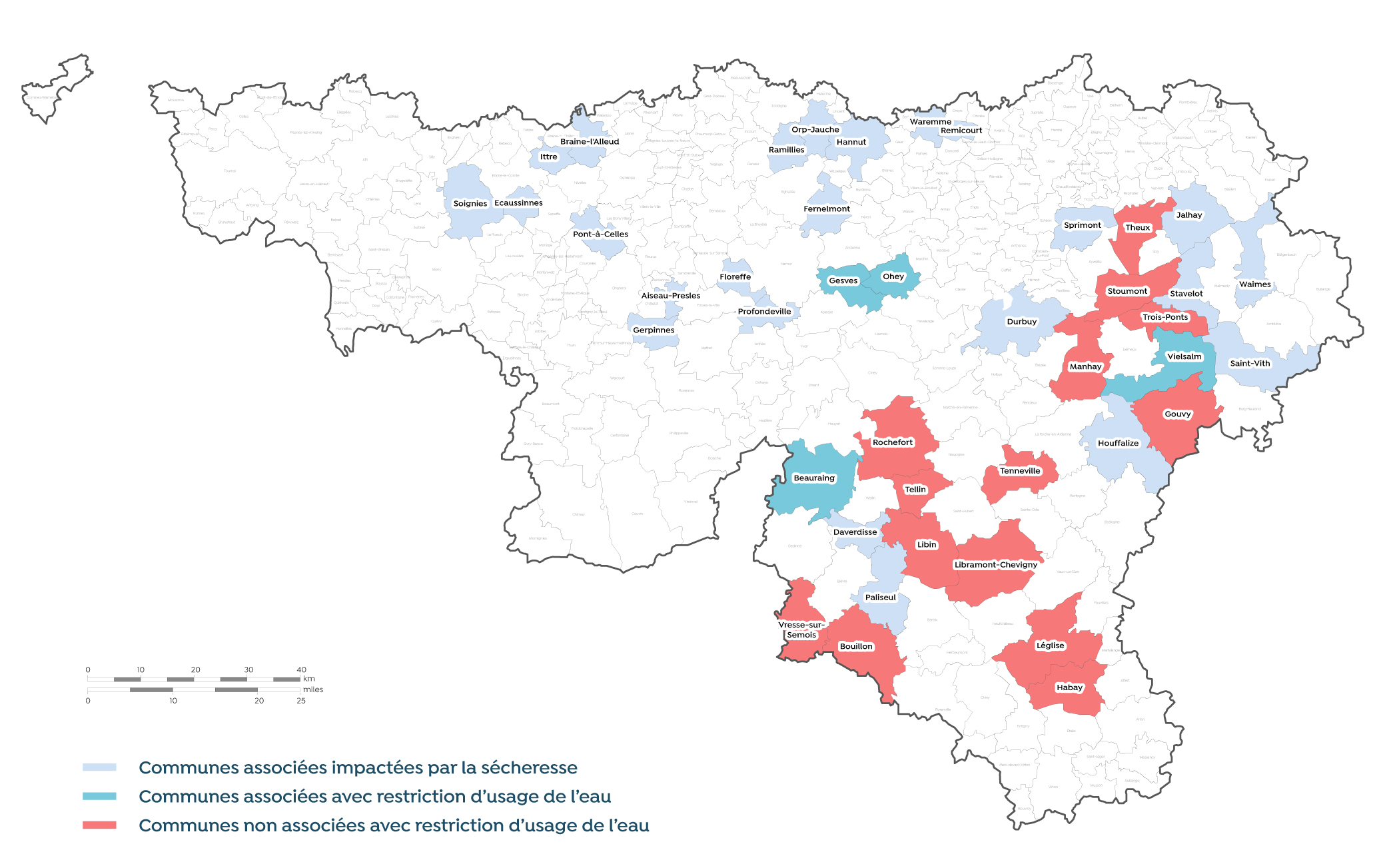

Les impacts de la sécheresse

Durant l’été 2020, voire même au-delà, jusqu’à 18 communes ont été sous arrêté de restriction de l’usage de l’eau dû, d’une part, à la sécheresse, d’autre part à la canicule et à une surconsommation de l’eau découlant de l’absence de départs en vacances de nombreux belges.

Il s’agit des communes de Bouillon, Habay, Gouvy, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Rochefort, Stoumont, Tellin, Tenneville, Theux, Trois-Ponts, Vresse-sur-Semois, Beauraing, Gesves, Ohey et Vielsalm. La SWDE n’assure la distribution en eau (en tout ou en partie) que de ces quatre dernières communes.

La SWDE prend au sérieux ces problèmes récurrents liés à une situation dont elle n’a pas la maîtrise. Elle multiplie les pistes de réflexion pour anticiper la survenance de nouvelles situations de manque d’eau : fournitures alternatives via l’équipement de nouveaux puits, la réhabilitation d’ouvrages ou la pose de conduites, stockages décentralisés, etc.

Outre le recours aux camions citernes dont les coûts financier et environnemental ne sont pas négligeables, différentes méthodes sont déjà utilisées pour faire face à la sécheresse, selon la localisation ou la nature du problème :

➔ en basculant vers d’autres ouvrages

➔ en intensifiant la prospection des fuites

➔ en poursuivant les travaux du schéma directeur de Production

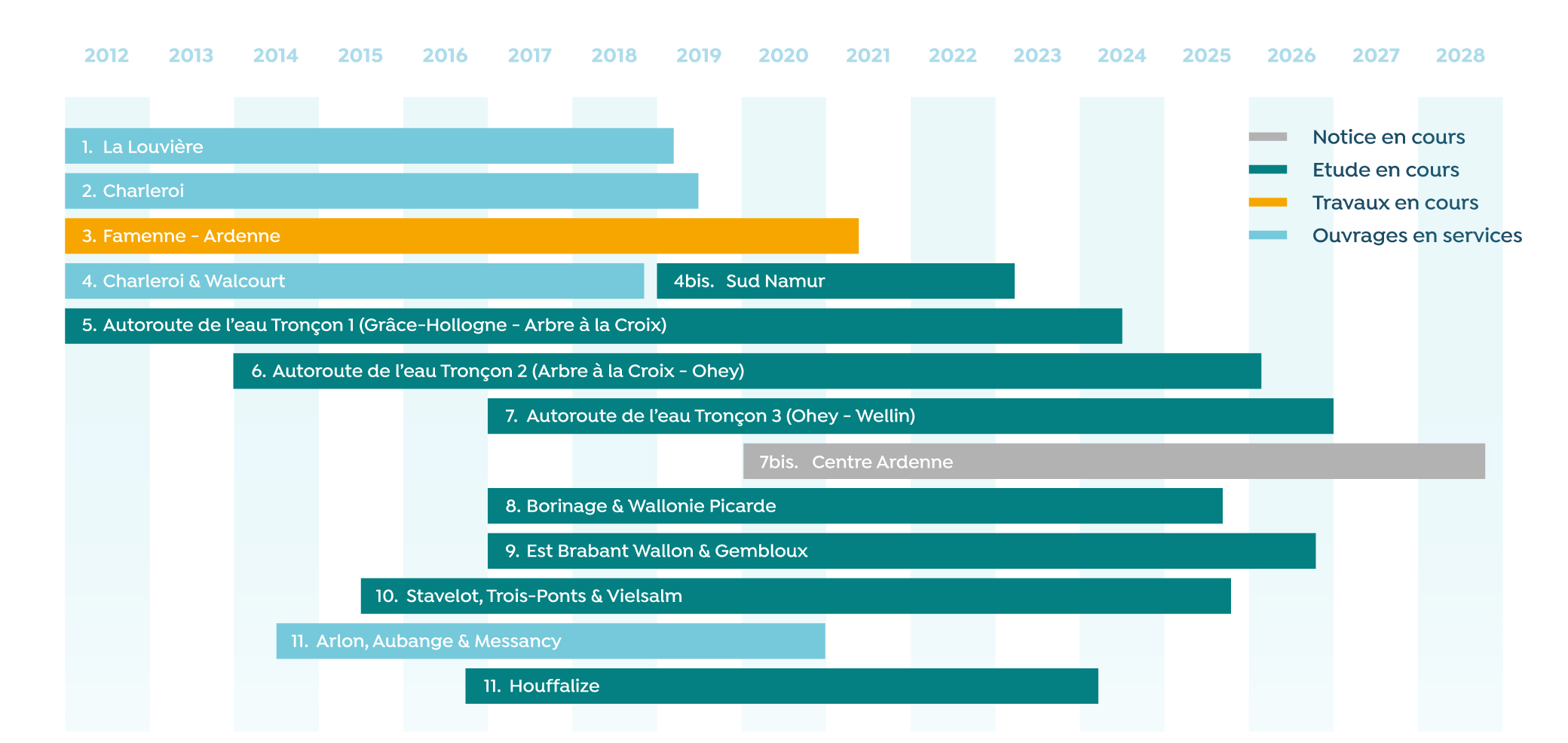

Schéma régional

des ressources en eau

En 2011, le Gouvernement wallon a désigné la SWDE comme le coordinateur de la mise en œuvre du Schéma Régional des Ressources en Eau (SRRE). Le double objectif de ce programme d’investissement de grande ampleur consiste à assurer, sur l’ensemble du territoire wallon :

➔ la pérennité des ressources hydriques

➔ la sécurité d’approvisionnement, de manière à ce qu’une solution d’alimentation alternative puisse exister dans chaque commune

30%

L’objectif du SRRE est de permettre l’acheminement, en tout point du territoire, d’un volume d’eau supplémentaire de 30% de la consommation normale, à partir d’une source d’alimentation alternative, de façon qu’aucune commune (ou partie de commune) se retrouve à sec en cas de défaillance de la ressource en eau qui l’alimente en général.

Le constat

Une répartition des ressources en eau inéquitable

Au regard des besoins pour la consommation humaine, les réserves d’eau en Wallonie sont abondantes. Néanmoins, dans la distribution d’eau jusqu’au robinet, la Wallonie reste confrontée à des difficultés structurelles par endroits, ponctuelles dans d’autres, car la répartition des ressources n’est pas uniforme. Certaines zones comme le centre de la Province de Luxembourg, le Sud de la Province de Namur ou l’Est de la Province de Liège manquent de réserves disponibles au niveau local, quand ce n’est pas la qualité de l’eau qui est problématique ! Plusieurs facteurs de perturbation (fuites, sécheresse, pollution, augmentation de la population ou de l’activité économique) peuvent mettre en péril la pérennité de leur alimentation en eau.

Ce constat est de plus en plus criant suite aux épisodes successifs de sécheresse rencontrés ces dernières années.

La solution et les bénéfices

Interconnecter les réseaux entre eux

Pour rendre possible cet appoint supplémentaire de 30%, l’idée maîtresse du SRRE consiste à interconnecter les grandes adductions entre elles, elles-mêmes reliées aux principales prises d’eau et grands barrages de la Wallonie. De la sorte, en tout point du territoire, les réseaux de distribution pourront reposer sur une ressource suffisamment abondante pour assurer la continuité de service, hors situations exceptionnelles.

700.000

C’est le nombre de raccordements qui seront sécurisés au terme de la mise en œuvre du SRRE. Pas moins de 78 communes sont concernées.

Outre la sécurisation à terme de l’alimentation en eau des citoyens et des entreprises en Wallonie, la mise en œuvre et la concrétisation du SRRE permettra également :

➔ d’apporter une solution à long terme pour les communes déjà en stress hydrique

➔ d’anticiper l’évolution de la demande en eau et du climat

➔ d’exploiter durablement les ressources

➔ de maîtriser le prix de l’eau par des synergies entre opérateurs

Les moyens

➔ le partage des ressources en eau et en infrastructures

➔ la valorisation des ressources disponibles et non exploitées

➔ l’abandon des petits captages qui posent des problèmes de qualité ou qui ne fournissent que de faibles quantités, engendrant des coûts de traitement ou d’entretien élevés

➔ les synergies entre les opérateurs wallons et ceux des régions ou pays limitrophes.

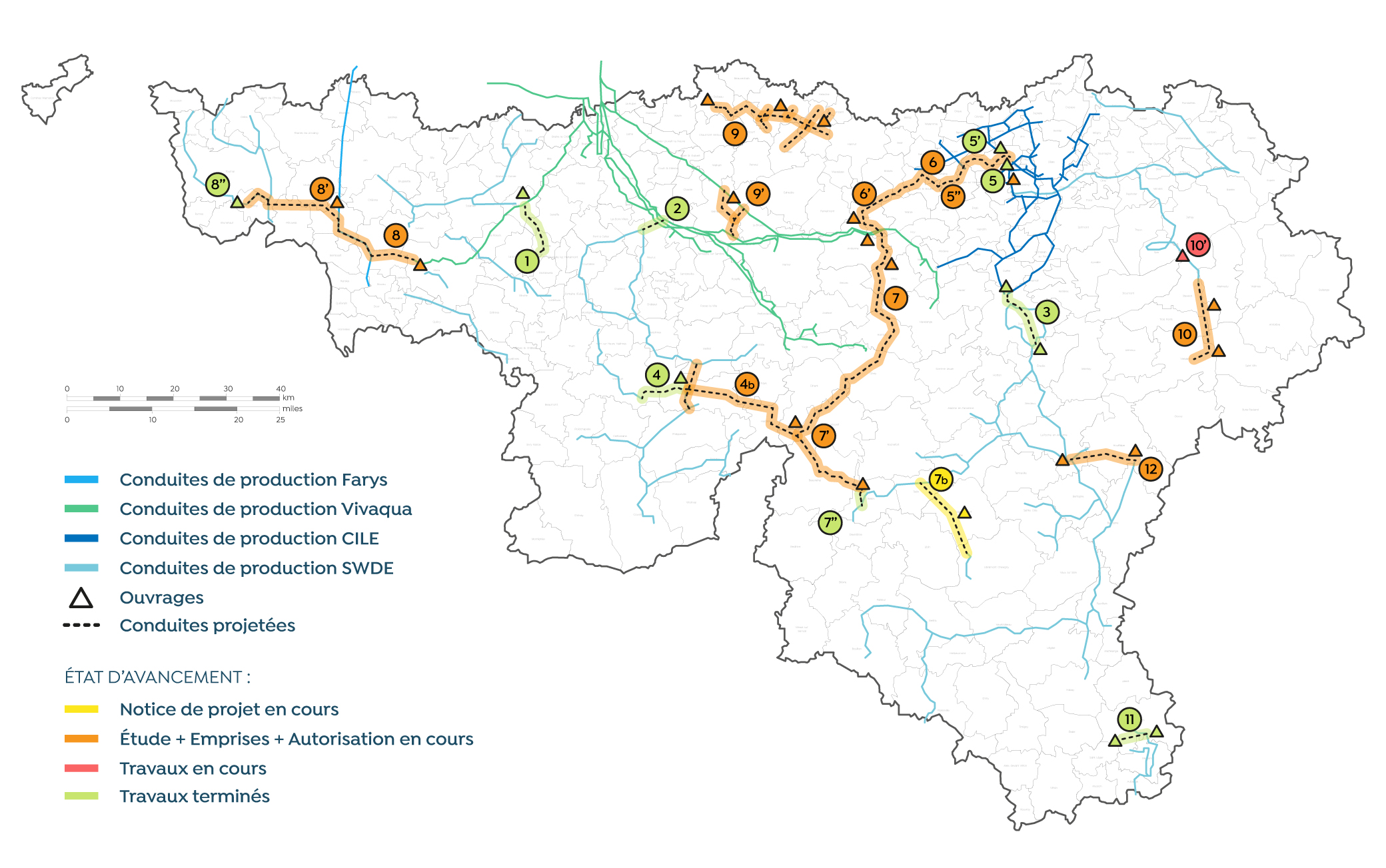

Les grands chantiers

Initialement, le SRRE prévoyait l’engagement d’un montant de l’ordre de 270.000.000 € sur 10 ans pour financer les infrastructures de production nécessaires à la finalisation du projet. Douze grands chantiers avaient été identifiés pour la réalisation de cette phase. Compte tenu de nouvelles solutions mises en œuvre par d’autres acteurs ou de nouvelles synergies opérées dans le secteur, le SRRE est régulièrement actualisé.

Au 31 décembre 2020, l’état d’avancement de la réalisation des 12 projets était le suivant :

Plusieurs projets sont terminés et en service :

➔ la sécurisation de la Louvière

➔ le bouclage de Charleroi grâce à une liaison de sécurité Villers-Perwin – Brye avec les infrastructures de Vivaqua

➔ la valorisation de l’eau d’exhaure de la carrière Berthe à Florennes (projet conjoint INASEP – SWDE)

L’état d’avancement ( février 2021 )

55

C’est le nombre de kilomètres de nouvelles conduites déjà posées sur les 427 km envisagés (12,9 %)

9

C’est le nombre de bâtiments construits (et pour certains déjà en service) sur les 27 nouvelles installations de stockage, de traitement ou de pompage prévues par le SRRE.

356 millions €

C’est le montant de l’investissement du SRRE arrêté au 31/12/2020

Le projet de sécurisation de la Famenne-Ardenne (projet 3) au niveau de Durbuy sera opérationnel pour l’été 2021.

La sécurisation de Vielsalm est en cours de travaux : construction d’un réservoir de 5.000 m³ (projet 10) .

Pistes d’optimalisation actuellement suivies:

➔ l’amélioration de la continuité des études dans le respect strict des échéances programmées.

➔ l’accélération de l’acquisition des emprises.

➔ la prospection du marché et préparation de la mise en concurrence des dossiers.

➔ la préparation du contrôle des futurs chantiers.

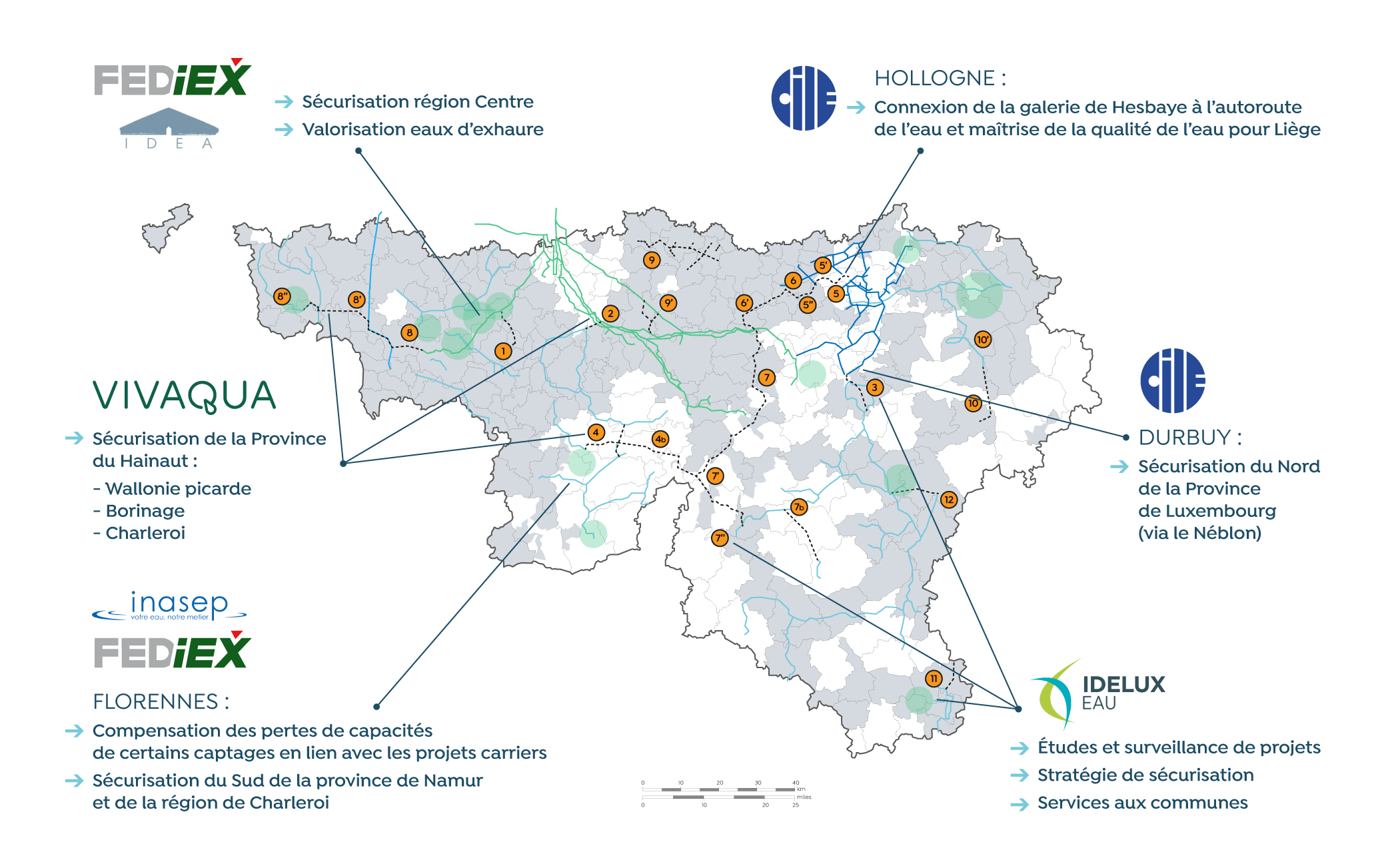

L’importance des synergies

Le schéma régional des ressources en eau est un outil évolutif. Il a à la fois pour ambition de lever les difficultés existantes dans le domaine de l’eau que d’anticiper celles à venir en définissant les conditions durables d’une alimentation par de l’eau publique, en cohérence avec les autres politiques régionales.

Le SRRE encourage les synergies entre opérateurs wallons ainsi qu’avec les opérateurs des régions ou pays limitrophes. Il est dès lors régulièrement actualisé, ce qui peut conduire à faire évoluer les solutions proposées, notamment au travers de nouvelles synergies entre opérateurs et le retour d’informations à propos des solutions retenues vers les autres opérateurs du domaine de l’eau.

Les partenariats conclus

Le dialogue avec l’ensemble des opérateurs permet une meilleure intégration des potentiels en eau afin de renforcer la sécurisation des réseaux et éviter le double emploi au niveau des infrastructures.

En 2020, des discussions ont été initiées ou se sont poursuivies, notamment dans le cadre du groupe de travail du SRRE 2.0 dédié à l’adaptation des infrastructures publiques d’eau potable (voir plus bas)

Les synergies entre opérateurs continuent dès lors à se développer :

Avec la CILE :

Outre les liaisons en Hesbaye (chambre de mélange à Hollogne entre les eaux des Galeries de Hesbaye et celles venant des Barrages de l’Est) et en Famenne (sécurisation de Durbuy par l’eau venant des Galeries du Néblon), la CILE et la SWDE prévoient maintenant une collaboration sur un territoire plus large dans la Province de Liège.

Avec l’INASEP :

La collaboration public-public entre les deux opérateurs est en place. Elle sera étendue pour valoriser davantage l’exhaure de la carrière Berthe à Florennes et du barrage du Ry de Rome, en envoyant les volumes vers la Famenne.

Avec l’IDEA :

Un Groupement d’Intérêt Economique unit déjà IDEA et la SWDE pour la valorisation de l’eau d’exhaure des carrières d’Écaussinnes et de Soignies-Neufvilles. Des discussions sont en cours pour aller plus loin à l’échelle du territoire du cœur du Hainaut.

Avec VIVIAQUA :

Comme les volumes fournis par VIVAQUA à la Flandre diminuent structurellement, il y a désormais davantage d’eau disponible pour sécuriser les opérateurs wallons. C’est ainsi que leur captage de Modave est liaisonné avec les galeries du Néblon (CILE) et que Charleroi peut être alimenté en partie par de l’eau captée par VIVAQUA à Tailfer ou à Spontin.

La sécurisation du Borinage (projet 8) repose également sur une liaison avec VIVAQUA à Ghlin.

Avec l’IEG :

(Intercommunale d’Étude et de Gestion de Mouscron/Comines/Estaimpuis)

A Mouscron, IEG et la SWDE vont continuer à produire 4,2 millions m³ par an, mais au départ des deux sites suivant :

- celui de Risquons Tout où 3 des 5 puits seront réhabilités

- celui de Bois Fichaux où 2 nouveaux puits et une station de traitement seront mis en service en 2024.

Les deux opérateurs ont conclu une convention tripartite avec le carrier CCB afin de compenser l’éventuelle perte de rendement des ouvrages de prise d’eau suite à l’exploitation et l’approfondissement des carrières dans la région de Tournai.

Le Schéma Régional des Ressources en eau 2.0

Si le Schéma régional des ressources en eau (SRRE) tente de sécuriser les réseaux en créant des connexions entre eux, le SRRE 2.0 se focalise plutôt sur la gestion de l’offre (évolution de la disponibilité de la ressource, mise en œuvre de nouvelles ressources, analyse des risques sur la ressource et adaptation des infrastructures publiques d’eau potable) et de la demande grandissante des agriculteurs, des industries ou encore l’aquatourisme ; autant de secteurs impactés par les périodes de manque d’eau par temps de sécheresse.

Lancé en octobre 2019, le programme du SRRE 2.0 va se dérouler en plusieurs phases. En collaboration avec les universités de Mons et de Liège, la SWDE va d’abord modéliser 14 des 33 nappes d’eau souterraine wallonnes. Les dernières données enregistrées lors des sécheresses vont être intégrées dans ce modèle afin de pouvoir mieux les anticiper et réagir avant que les crises ne surviennent.

L’objectif de la SWDE est de ne pas devoir imposer de restrictions à ses clients.

Par ailleurs, dans le cadre du SRRE 2.0, le Gouvernement wallon a confié à la SWDE la réalisation d’une étude pilote en vue d’intégrer les réseaux d’eau décentralisés (réseaux sécurisables pour une alimentation différente de l’alimentation principale d’une zone fonctionnelle) dans l’offre d’eau destinée à la consommation humaine. Il s’agit de voir comment intégrer les réseaux décentralisés dans la gestion globale et circulaire de l’eau utilisée à des fins anthropiques.